アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

プログラムごとにいくつかピースをつくりまして、たとえばこのピースとこれを入れ替えるとまた新しいプログラムができて新しいコンフィギュレーションになるとか、そういうふうなプログラムとコンフィギュレーションの関わりをいろいろスタディしているものです。典型的なプログラムとすると、たとえばここ21世紀博物館、ここにユニバーサルシティ、ここに映画スタジオ、ここにホテルゾーンとかリゾートゾーンとか。それから丘の上の聖なる場所。人間は人間を越える場所をある意味では求めているんだと思うし、不均質ということをもう少しいうなら、特に日本人の場合はどこに住んできたかといえば、山から川がでてくる扇状地とか海沿いの入り江とか、山の中でも谷間の部分とか特異点を選んで生活しています。僕は大学院のとき原広司先生の研究室にいました。そのとき海外集落調査というのがありまして、僕はその5回目のアフリカの集落は基本的には平坦な場所に身を竦めるようにしてひとつづの宇宙をつくるというつくり方をしていましたけれども、その前の資料を見るとやはり急峻な岸のエッジに集落がつくられているとか、ともかく地形や自然の境界線に沿って不均質な場所を選んで住んでいる。そこに水が湧くからとか、風が除けられるとかそういう説明はいくつもあるのですが、そういうこともすべて含めてある地形的な特異点というのは人間に対して特別な感覚を抱かせるものがあるに違いないし、それを感じるころができるはずです。そういう意味で不均質な場所に注目している。この計画はそういうことを考えながら均質な埋立地にどのように不均質なコンフィギュレーションをつくるかということを考えたわけです。

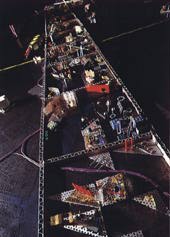

これが一万分の一でつくったもので、それからこの展覧会のために5千分の1で東京を今度は切ってみまして、90センチ×3.6メートルというスチールのパネルをつくりそのパネルにぺたぺたとマグネットシートで張り込むような模型をつくりました。これを「不連続都市ゲーム」と名づけたのは、このプロジェクトがある意味ではシリアスなんですが、ある意味では暫定的なゲームだという感覚があったもので、ぺたぺたと貼り込んで後は置換可能ということをはっきり出すようにつくってみようとしたことからです。やはり建築の場合はy=f(x)のfの部分が重要でxが入れ替わってもfをきっちりとつくってやれば、ビジョンをyとすれば適切なyが出てくるというふうに考えまして、僕はいつもfをどうつくるかということを考えているのですが、そのfとしてたとえば、これは墨田川沿いに大きな壁状の梯子状の構造物をつくって、その中に異界が発生するというふうに想定しました。

この梯子状のものだけは固定してあります。それに付着しているものは全部マグネットシートで付いています。

パネルの全体像ですが、ここらに隅田川が流れていましてこういうラインが首都高とか鉄道のラインです。皇居があります。ここが山手と下町の境界線で、そこに大きな壁をつくって、ここも固定して、一応スポーツ施設のような何かを考えていますけれども、必ずしもそういったプログラムを具体的に提案しようという目論見ではないんです。それぞれ国会議事堂とか、丸ノ内とか大手町とか銀座とか、場所ごとに考えをもって造形はしているのですが、都市の再開発計画という意味ではなく、東京という町を今まで述べましたようなコンセプト、認識で切り取って極端な形を示してみようという問題意識にもとづいてつくられた模型です。

荒川に橋がかかっているのですが、ブリッジというのがやはり異界を構築する非常に重要な要素で、橋というのは昔からアジール、これはドイツ語ですが公権力の及ばない場所。日本でも河原乞食とか橋の下で生まれたんやろとかいろいろありますが、橋はふたつの領域を繋ぎながら区切る特別な場所です。橋の上では宙吊りになった状況が生まれるわけで、橋が落ちたら元も子もありません。そういう橋のもっているようなパワーや潜在力をこの業界につくり上げたいと。それから壁をつくる。それから列柱と大きな階段と塔、そういったものが特別の思いを込めて使われています。