アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

1994年にルワンダでフツ族とツチ族による紛争が起き、200万人以上の難民が出ました。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が難民のためのキャンプを設営していたのですが、毛布にくるまって震えている難民の写真を週刊誌で見て驚きました。記事を読んでみると、雨季になると非常に寒くて、このようなシェルターでは暖を取れないということでした。シェルター自体をどうにかしないと、いくら医療活動をしても意味がないのではないかと国連に手紙を書きましたが、当然何の返事もきませんでした。仕方がないのでアポなしでスイスのジュネーブにある国連本部を訪ねました。運よくドイツ人の建築家でシェルター建設担当の方にお会いできて、紙管でシェルターをつくりましょうと言ったら、それが採用されてコンサルタントという立場でプロジェクトが始まりました。

国連がつくるシェルターは、難民の人たちが自分で木を切ってフレームをつくり、そこに国連から支給されるプラスチックシートをかける仕組みになっています。200万人もの人がいっせいに木を切ったので、森から木がなくなり、もっと遠くまで木を切りに行くようになります。これにより非常に深刻な森林伐採が発生しました。いくら難民対策といっても環境問題を悪化させるわけにいかないので、代わりにアルミのパイプを支給しましたが、この地域ではアルミは高価な材料なので、みんなアルミを売って、やはり木を切ってしまったんです。つまり、アルミのパイプを支給することは森林伐採を止めることにまったく繋がりませんでした。そんなタイミングで、たまたま僕が紙管のシェルターを提案したので採用されたということでした。

スイスのヴィトラ社という家具工場が手伝ってくれてシェルターの試作をつくりました。ヴィトラ社にはフランク・O・ゲーリーがつくった家具の美術館と工場や、安藤忠雄さんが設計したセミナーハウス、ニコラス・グリムショウやアルヴァロ・シザによる工場、そしてザハ・ハディド(1950〜2016年)の最初の作品である消防署等があります。ヴィトラ社は世界中の高価な建築をコレクションとして持ってますが、僕のシェルターはヴィトラ社が持ついちばん安いコレクションになっています(笑)。

本当はもっと住み心地のよいものをつくってあげたかったのですが、あまり住み心地のよいものをつくると、難民の人たちが家に帰らずに留まってしまうということで、1軒当たり約50ドル(アメリカドル)ぐらいの予算でシェルターをデザインせざるを得なかったのですが、森林伐採抑制のための紙管のシェルターを開発しました。

ルワンダでつくった紙管のシェルター

次の年、1995年に阪神・淡路大震災が起こりました。神戸市長田区のたかとり教会にたくさんのベトナムの難民の人たちが被災者として集まっているという新聞記事を見て、日本人よりも難民の人たちの方がより大変な生活をしているんじゃないかと思い、現地に足を運びました。訪れてみると、辺り一面が焼け野原でまだ煙が上がっていました。道はもうどこだか分からない状況で、教会を探すのも大変でした。ようやく見つけると、建物はすべて倒壊したり焼けたりしている中、焚き火を囲んでミサを開いていました。ミサの後、神父さんに紙で仮設の教会を再建しませんかと言ったら、「火事があった後に何を言うんだ」とまったく信用してくれませんでした。でも僕は諦めが悪いので、毎週日曜日の始発の新幹線に乗ってそのミサに通っていました。だんだんベトナムの人と親しくなり家に呼ばれて行ってみたら、ブルーシートを張って公園でテント生活をしていました。雨が降れば水浸し、天気がよいと40度を超える、彼らはそんな劣悪な環境で生活をしていたのです。

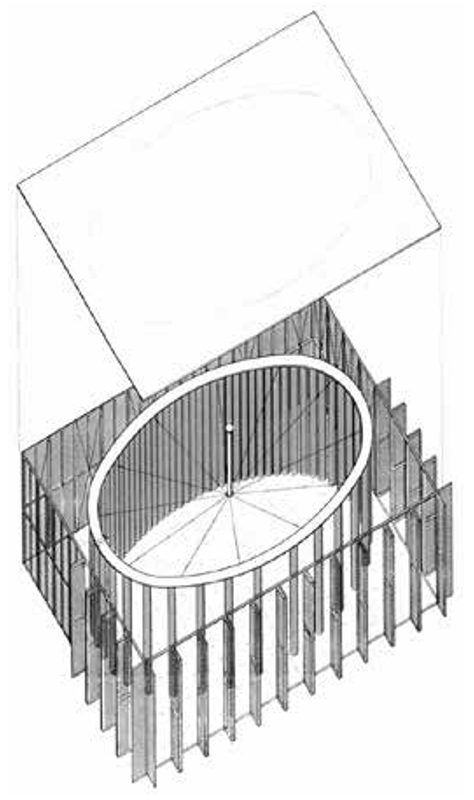

神戸は非常に密なエリアであまり土地がなかったので、政府は仮設住宅を郊外につくり始めました。ただ、ベトナムの人たちはたかとり教会の近くにあるケミカルシューズ工場にしか仕事がなく、仮設住宅が建つ郊外からは通えないということで、貧しいシェルターだとしても公園に住むことを希望していました。一方で、近隣の住民が公園のスラム化を危惧して、彼らを追い出し始めました。でも彼らには行くところがないので、学生を集めて、紙管を使った仮設住宅「紙のログハウス(2005年)」の建設を始めました。ビールケースを基礎に使ったのですが、キリンにお願いしてビールケースを提供していただきました。中にビールが入ったまま来るだろうと楽しみにしてたんですが、残念ながら大量の空箱が届きました(笑)。構造設計の人と計算し、台風でも飛ばないようにビールケースには砂袋を詰めています。学生の手で50軒ぐらいつくり、約4年ぐらい住んでいただきました。それからようやく神父さんの信頼を得て仮設教会をつくることになり、15×10メートルの土地をもらって学生と一緒に紙管で小さなチャペル「紙の教会(2005年)」をつくりました。外形は長方形で、内部は僕が大好きなローマの「サン・カルロ・アッレ・クアトロ・フォンターネ教会」の楕円を紙管で再現しました。教会行事だけでなく、結婚式やコンサート、映画鑑賞会も開催されました。神父さんからは2〜3年使えればよいと言われましたが、街の復興のシンボルとして結局10年間使われました。

「紙のログハウス」外観

「紙の教会」ミサ風景

アクソノメトリック

10年後、神父さんから新しい教会を設計してほしいと言っていただき、新たに「膜の教会 カトリックたかとり教会(2008年)」を設計しました。「紙の教会」は神戸と同時期に大地震で被災した台湾から寄付してほしいと要請があり、解体して船で台湾に運んでボランティアの手でもう一度つくられました。今はプーリーという被災地でパーマネントな教会兼コミュニティセンターとしてみなさんに愛されています。

「膜の教会 カトリックたかとり教会」主聖堂

僕は、何が仮設建築で何がパーマネントな建築か、と考えることがあります。たとえば大都市にある商業建築は、久しぶりに行くともうなくて、他の建物が建っていることがよくあると思うんですよね。ですから、金儲けのためにつくった商業建築はコンクリートでつくっても、すべて仮設建築と言えると思います。それに対して、紙でつくってもみんなが愛してくれさえすればずっと建ち続けるパーマネントな建築になり得ます。これが僕の考える仮設建築とパーマネントな建築の違いです。