アスファルト防水のエキスパート 東西アスファルト事業協同組合

2013年、フィリピンのセブ島などで大地震と台風被害があり、現地に行って紙管と現地で手に入れた竹で編んだ壁で風通しのよいシェルターをつくりました。フィリピンにはサンミゲルという巨大なビール会社があって、基礎に使うビールケースの寄付を頼んだのですが断られ、仕方なくコカ・コーラのケースを使うことになりました(笑)。

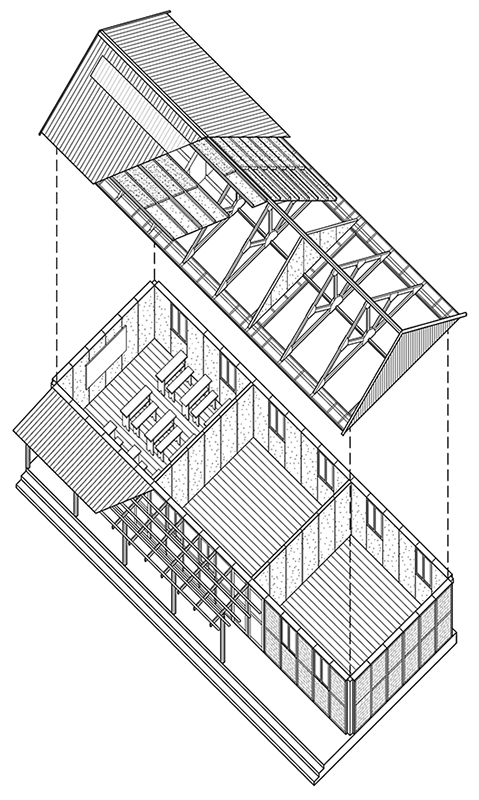

2015年にはネパールで大地震が発生しました。ネパールの建物は大部分が煉瓦でできているので、耐震性がほとんどありません。しかし、崩れた建物の煉瓦を処理するのもまた大きな課題となっていたので、煉瓦を使って耐震性のある復興住宅をつくろうと考えました。現地で手に入る既製品の扉枠を利用した木製のフレームの内側に合板を張り、フレームの中に煉瓦を詰めた、耐震性のある壁でつくる復興住宅です。ネパール・カトマンズでつくった復興住宅のモデルハウス「ネパールチューダーハウス(2015年)」では、幅90センチメートルの木製フレームの中に煉瓦を積んでつくりました。屋根は防水シートの上に茅葺きとしました。それから、山の上に小学校「クムジュン・スクール(2017年)」の設計を頼まれましたが、煉瓦が手に入らなかったので石を使って建設しました。

「ネパールチューダーハウス」外観

木製フレームと合板、煉瓦による壁

「クムジュン・スクール」外観

クラスルーム

アクソノメトリック

2023年2月にはトルコとシリアで大地震が起こりました。紙管などの材料を日本の大学ですべて加工し、現地に運んで大学生と一緒にシェルターを1日で組み立てました。トルコの人はビールを飲まないので、ミルクケースを使って基礎をつくっています。

2023年に発生した奥能登地震の際に珠洲市でコンテナ仮設住宅をつくりましたが、今年(2024年)の1月に再度大地震が発生した時もわれわれがつくった仮設住宅はまったく被害がなくて無事でした。これを見た地元の人と市の職員がもっとつくってほしいと言ってくださり、木造2階建ての仮設住宅を珠洲市で建設しています。また、地元には輪島塗や珠洲焼という伝統工芸があるのですが、職人さんは工房や仕事場が倒壊してしまったので仕事ができなくて避難所でぶらぶらせざるを得ず、限界にきている状態でした。一方で、今は工務店も大工さんも仮設住宅をつくるのに大忙しです。そこで、1999年にトルコでつくった仮設住宅と同じ工法で、学生の手で職人さんたちの仮設工房をこれから建設していきます。

2023年6月にはモロッコで大地震があり、仮設住宅をつくりました。イスラム教の国ではビールを飲まないので、基礎はミルクケースです。

モロッコの仮設住宅の施工の様子

同年の8月8日にハワイで大火災があり、ラハイナという街が全焼してしまって今も焼け野原となっています。現地の日系のお寺から仮設住宅と仮設のお寺の設計を依頼されました。仮設のお寺は紙管でつくる予定で設計中です。仮設住宅は日本の学生が現地へ行ってハワイの大学生と一緒につくりました。